前回、写真の引用について取り上げました。

| <過去記事> ・ブログと著作権(その1) ・ブログと著作権(その2):漫画の引用 ・ブログと著作権(その3):写真の引用 |

今回は自撮り写真について取り上げます。

観光地の建物、噂の店の外観や料理、コンサート風景、キャラクターや有名人、同窓会、鉄道、美術品、店に展示してある商品、店の看板や広告、テレビ画像や映画の一コマ、授業の黒板・・・・

様々な被写体が考えられます。

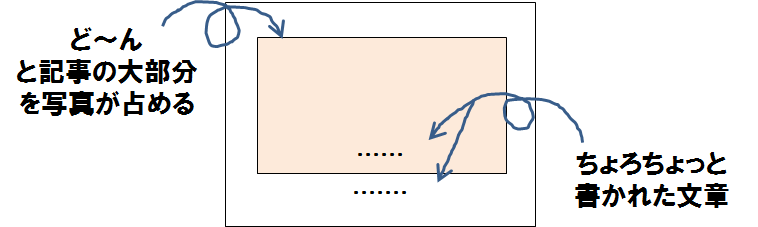

写真一枚でそのブログの印象が全く違うものになるでしょう。

こうした写真の著作権は写真撮影者に発生します。

従って“引用”のときのようにどちらが“主”でどちらが“従”かなんて判断する必要はありません。

他人が撮った写真と全く同じ被写体、同じ構図のものが出来上がっても気にする必要はありません(独自に創作したものであれば著作物は別個独立して発生しますので)。

ただし、この場合もいくつか問題があります。

1.被写体が著作物の場合

例えば、他人の絵画や書道、文章などの著作物には著作権があります。

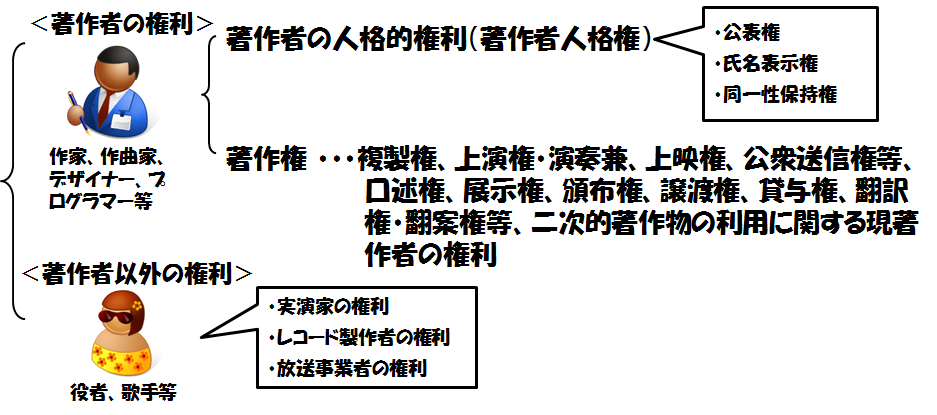

これを無断でパシャっと撮るのは複製行為ですので“複製権”を、ブログにアップすると“公衆送信権”を侵害することなります(下枠)。

|

<参考:著作権法>

(複製権) 第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

(公衆送信権等)

第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

|

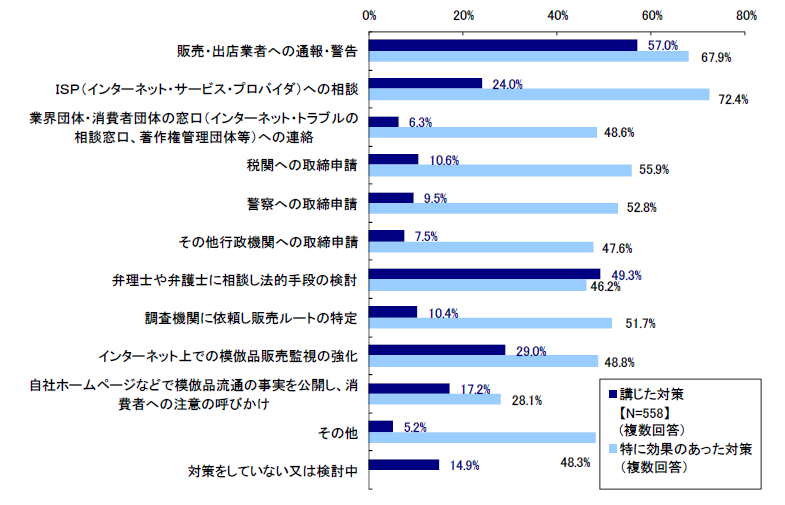

実際に著作物が写真に写り込んでいることを理由に訴訟になった例があります(下枠)。

| <雪月花事件> 事件番号 平成11(ネ)5641東京高裁平成14年2月18日判決  (写真出典:裁判所HP) 上記カタログ写真の奥に「雪月花」という“書”の著作物が写り込んでいます。 裁判所は上記写真の程度であれば著作権侵害にならないと判断しました(過去記事「ブログと知財の留意点」の2(2)参照)。 |

じゃあ、何が著作物なのか?

が問題になります。

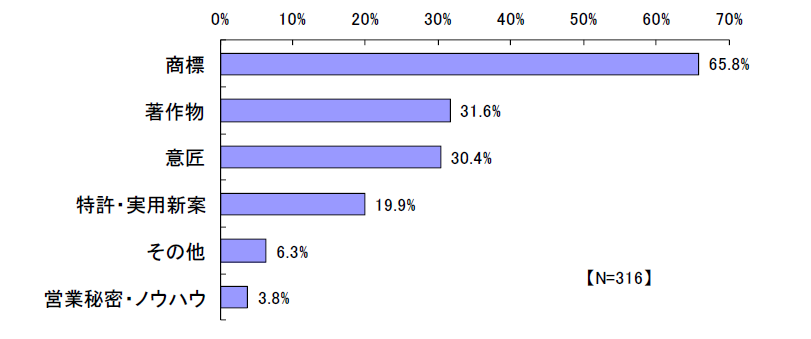

一般的に著作物になり得るもの、著作物でないものに分けてみました。

| 著作物 | 著作物でない |

| ・文章 ・絵 ・建築物(芸術的なもの) ・彫刻などの美術品 ・映画やテレビ映像 ・写真 ・模型 ・地図 ・図表 ・図面 など |

・人物 ・料理 ・一般建築物 ・乗り物 ・企業のロゴマーク ・自然の風景 など |

| これらを無断で写真に撮ったり、ブログにアップしたりすると著作権侵害 | 著作権の問題は通常生じないが、プライバシーなど別の問題に注意 |

上表はあくまで“一般的”な例示であり例外となるケースもあり得ます。

場合によっては居酒屋のメニュー表でも著作物になり得ます。

建築物もその良い例です。

どこにでもある民家やビルや店舗だと通常は著作物だと認められません。

一方、金閣寺やディズニーランドのお城のような特徴的な建築物は著作物だと考えられます(もっとも金閣寺は著作物だとしてもとっくに著作権切れです)。

| <建築物が著作物だったら> “写真”に関して留意すべき点は、“販売目的と撮ること”、“撮った写真を販売すること”です(下枠)。

撮った建築物をパソコンの背景用素材として販売すると著作権侵害が成立します。 販売目的でなく写真に撮る行為、ブログにアップする行為は上の条文(著作権法第46条)の1~4号のいずれにも該当しないため意外にも(?)侵害行為には該当しません。 |

また、著作物でないものについて著作権は発生しませんが、プライバシー権やパブリシティ権と言われる別の権利の問題を考えなければならないものがあります。

著作物でないからといって必ずしも大丈夫だというものではありません。

| <ディズニーランドで撮った写真は?> ディズニーランドの園内は著作物で溢れています。 著作権法的には、私的に写真を撮って自分や家族、友達の間で楽しむだけなら著作権侵害にはなりません(下枠:昔から園内で写真撮影サービスをやっているぐらいですし)。

しかし、誰がも閲覧できる“ブログ”にアップする行為は個人的でも、家庭内でもなく“私的”とは言えそうにありません。 従って、権利者の許しなく園内で撮った著作物をブログにアップすると権利侵害になってしまいます。 ここで、ディズニーが写真撮影やブログへのアップを許可しているのかどうかが一番気になるところです(許可があるのならディズニーだろうがウルトラマンだろうが著作権の心配はありません)。 公式サイトの規約でブログアップを禁止する文言は見当たりませんでした。 規約からは“アフィリエイトをやっている人がディズニーランドに遊びに行ったときの記念写真をアップしたらだめよ”というニュアンスは感じられませんでした(あくまで個人的な印象)。 と言っても、権利者がスタンスをひるがえして個人利用についても運用を厳格にせまってきたら従うしかありません(そのようなことがあるのかはわかりませんが、法的にはそんな状況だと言えます)。 |

2.被写体が著作物でない場合

著作権侵害の問題はありませんが、進入禁止箇所に無断侵入したり、全く関係のない第三者が写り込んでいる写真をモザイクをかけずに公開したりすると別の問題になり得ます(言うまでもないですが)。

写真に撮られることを極端に嫌う人もいます。

著作権の問題でありませんが、“プライバシー権”、“人格権”に留意する必要があります。

例えば、こんな感じでモザイクをかけて人物を特定できないようにするとか |

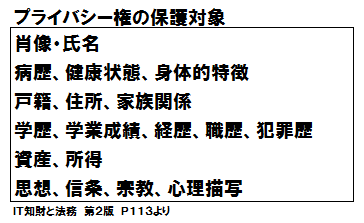

プライバシー権とは私生活をみだりに公開されない権利、人格権とは肖像、氏名、名誉など個人の人格に関わる権利の総称です。

例えば、以下のような情報がプライバシー権の保護対象になります。

具体的にどのような場合にプライバシー権侵害になるかですが、小説のモデルにされた者がプライバシー権侵害で慰謝料を請求した“宴のあと”事件の判決を参考にすると、

| 1.私生活上の事実、またはそれらしく受け取られるおそれのある事柄であること 2.一般人の感受性を基準として当事者の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められるべき事柄であること 3.一般の人にまだ知られていない事柄であること 4.このような公開によって当該私人が現実に不快や不安の念を覚えたこと |

例えば、別に有名でも何でもない友人の写真や氏名をブログに載せたことでその友人が不快に思ったら上記1~4を満たし得ます。

じゃあ、著名人だったらみんなが知っているから写真を載せてもOKか?

という疑問がでてきます。

例えば、政治家やアイドルだったら誰でも知っているし、公衆の前に顔を出すのが商売だから個人のようなプライバシー権の問題はないのではないか?と思うかもしれません。

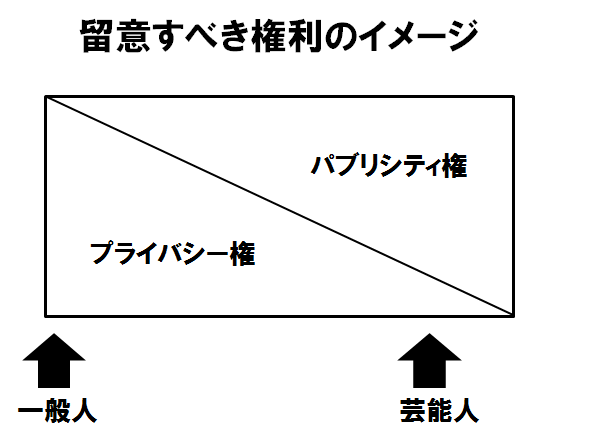

確かに著名人はプライバシー権の範囲は一般人(非著名人)より制限されるでしょう(例えば、コンサートで撮った写真をブログにアップしたからといってその人のプライバシー権を侵害したとは言えないでしょう)。

しかし、著名人であってもまだ知られていない情報(例えば病歴、家族関係、犯罪歴、宗教など)がある場合、こうした情報を公開することは上記要件を満たし得ます(プライバシー権侵害)。

また、著名人には“顧客吸引力”があります。

こうした著名人の経済的価値については“パブリシティ権”という判例によって認められた権利があります。

経済的価値のある著名人をネタにして(無断で)利益を得ようとする場合に問題になります。

| <パブリシティ権が争われた事例> ・中田英寿事件(事件番号 平成12(ネ)1617 東京高裁) 著名なプロサッカー選手であった原告の半生を描いた書籍の出版差止、損害賠償が請求された事件 ・ピンク・レディー事件(事件番号 平成13(受)216 最高裁判所) いずれも裁判所はパブリシティ権という権利そのものについては認めています。ただ、上記判例ではパブリシティ権侵害は否定。 |

上の中田英寿事件の第一審判決では以下のことが示されました(抜粋)。

| 具体的な事案において、他人の氏名、肖像等を使用する目的、方法及び態様を全体的かつ客観的に考察して、右使用が他人の氏名、肖像等の持つ顧客吸引力に着目し、専らその利用を目的とするものであるかどうかにより判断すべき |

例えば、何か商品の売上を上げるため、著名人の写真を無断でその商品に貼り付けて販売するとプライバシー権侵害の問題とモロにぶつかります。

今のところ、個人的なブログで著名人の写真を載せて紛争に発展、という話は聞いたことがありません。

ただ、ブログ作成にあたってはこうした権利に留意しておいた方がいいでしょう(適法でも相手の気分を害してしまうと紛争になり得ますので)。

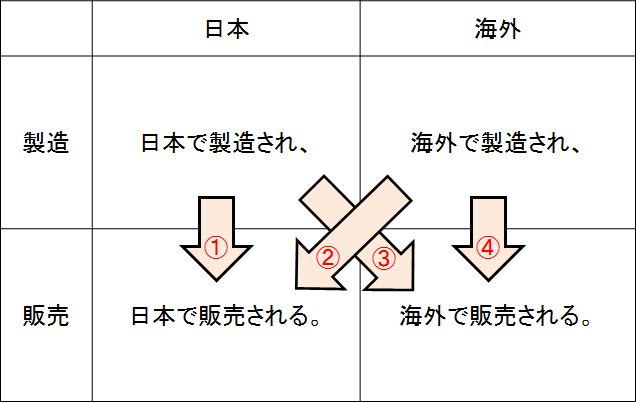

プライバシー権・肖像権とパブリシティ権のイメージは以下のような感じでしょうか。

全て片手の操作ででき、刃が飛び出した状態に維持させ続けることもできます。写真では見えづらいですが、刃の中央部にフィルムがちょっとだけ顔をみせていて、その部分をさっとすくい取ることができます。

全て片手の操作ででき、刃が飛び出した状態に維持させ続けることもできます。写真では見えづらいですが、刃の中央部にフィルムがちょっとだけ顔をみせていて、その部分をさっとすくい取ることができます。