昨年、大学の授業(2年生が対象)が企業の商品化に寄与しました(以前の記事「サイトを開設しました」でも紹介)。

授業2回(1回90分)を費やした成果です。

こうした企業と学生のコラボは新ビジネス創出のキッカケになり得ると考えています。

企業と学生のコラボに至った背景からコラボの流れ、知財の留意点について紹介します。

1.コラボの背景

私が担当していたのは明星大学理工学部 環境・生態学系を専攻する大学2年生を主とした授業(選択科目)です。

単位を落とした3、4年生もいて毎年30人くらいが受講しています。

この科目ではビジネスについて知り、それを学習意欲につなげることを目的としています。

当初は講義形式でビジネスの話をしたり、企業の研究所を見学したりしていました。

そのような中、昨年、自社技術を活かして新たな事業展開のアイデアを模索しているという企業から相談を受け、授業を利用し、新規事業のアイデアを検討しようということになりました。

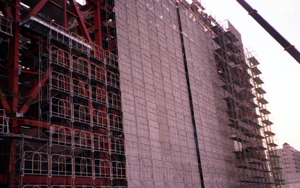

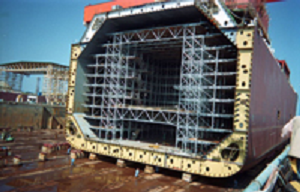

相談企業は仮設機材メーカー(中央ビルト工業)です。

該社の製品例としてはビル建築の足場、造船所の足場、イベント会場の仮設スタンドがあります(以下の写真:該社HPより)。

こうした足場製造技術を活かした新市場開拓が授業のテーマになります。

企業にとっては新規事業を模索する機会になり、一方、学生にとってはビジネスを肌で感じる機会になります(ここではどうでもいい話ですが、これは学生が自ら考えて能動的に学修に参加する“アクティンブラーニング”と言われる学習形態です)。

ただ、短い授業の中でどこまで成果が出せるか、どのようにコラボを具現化するか、学生にまともな提案ができるのか、この時点では全くわかりませんでした。

2.コラボの流れ

1回90分の授業です。

だらだらやっているとすぐに時間が過ぎてきます。

授業は2回で完結する立て付けにしました。

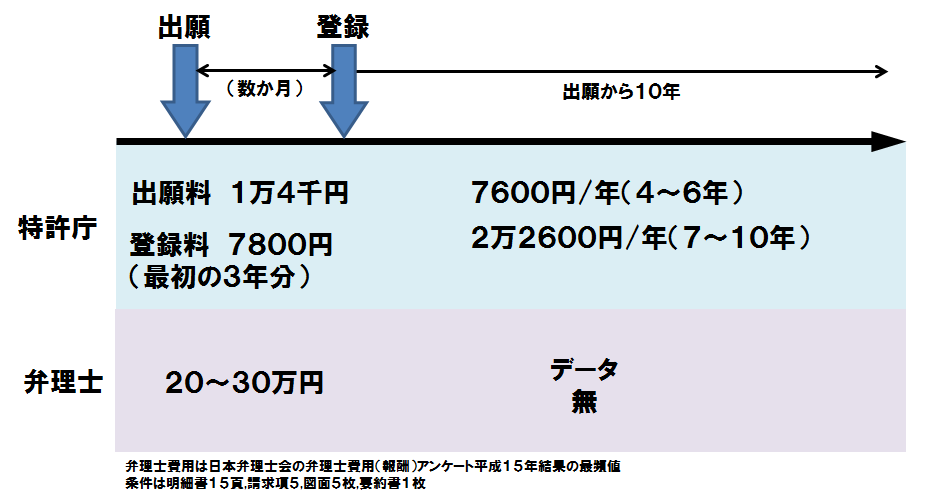

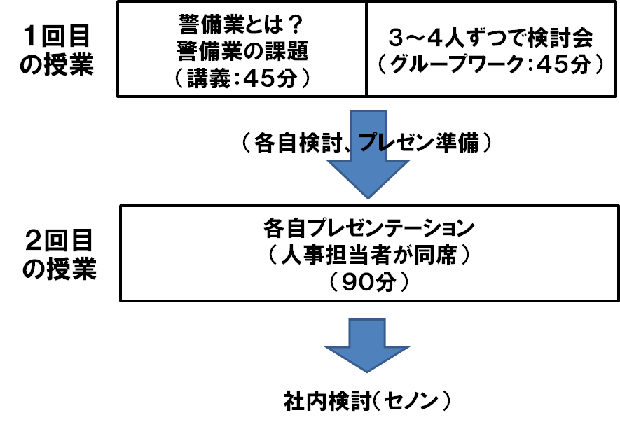

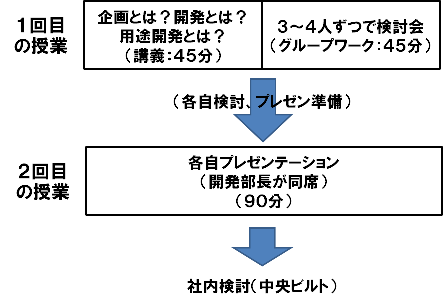

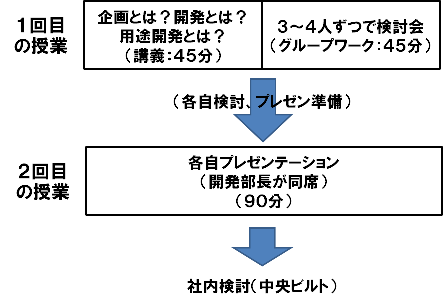

初回授業では講義45分とワークショップ45分、次の講義をプレゼンテーションの場としました(以下のフロー図)。

(グループワーク風景)

3.プレゼンの例

発展途上国や被災地などの移動式遊具、組み立て式簡易ベッド、高齢者のための手すり、トレーニング設備など内容の良し悪しは別にして様々なアイデアが出てきました。

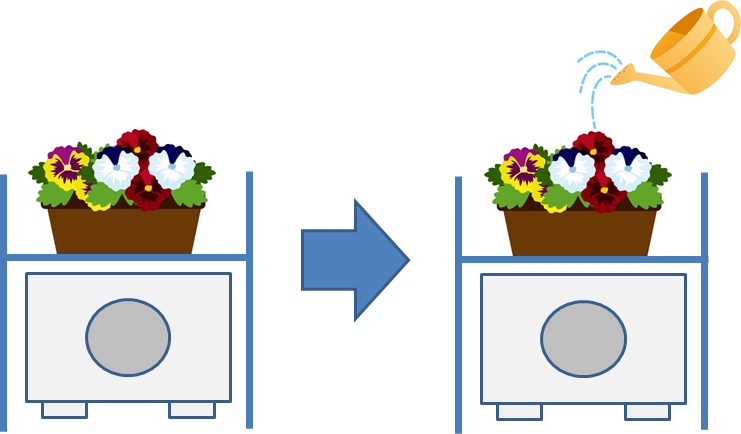

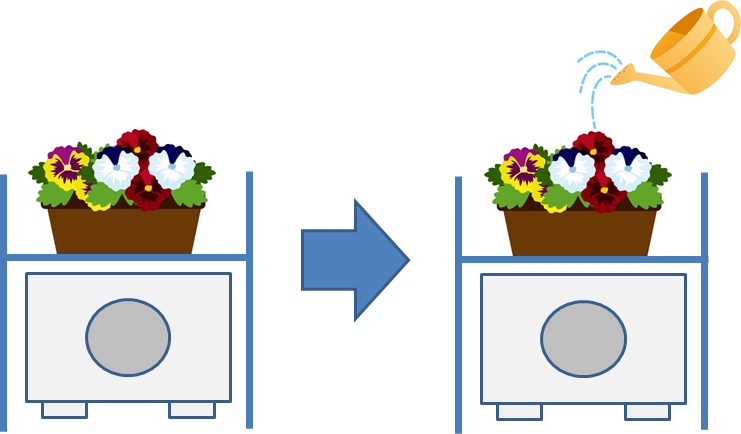

よく検討していた例としてプランタースタンドを作るというアイデアがありました。

3年生女子が考えたもので、家庭菜園を楽しみたい女性向けに、ベランダなどの限られたスペースを有効活用できるプランタースタンドを開発するというものです(下イメージ図)。

上図はエアコン室外機上部のデッドスペースを活用するイメージです。

建設現場の足場という風雨に強い作りになっているので雨風、水やりなどに難なく耐え得る点、夏場は照り付けによる室外機の温度上昇を防止してエアコンの冷却効率の低下を防ぎ環境にも役立つというものです。

これまでのBtoB商品からBtoC商品になったことでホームセンターなどの販路も開けます。

4.企業内検討

授業は上記3で終わりますが、出てきたアイデアは企業内で検討されます。

検討結果は学生にフィードバックされますので、結果次第で就職活動のPR材料にもなり得ます(これが学生にとっての一番のモチベーションかもしれません)。

上記3のプランタースタンドの試作イメージがあります(以下の写真)。自分のアイデアが実際にこのような形で具現化しているのは学生にっても励みになります。

5.商品化

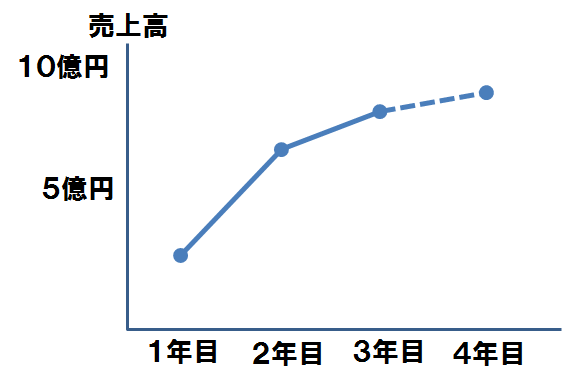

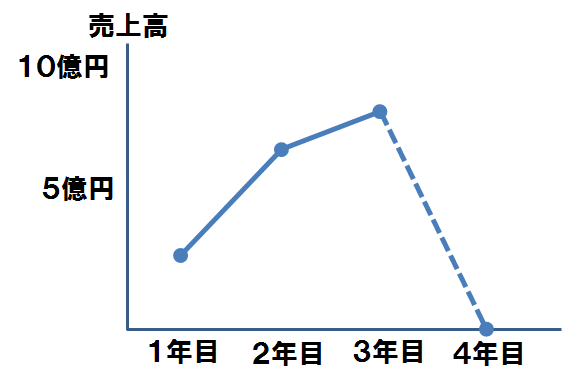

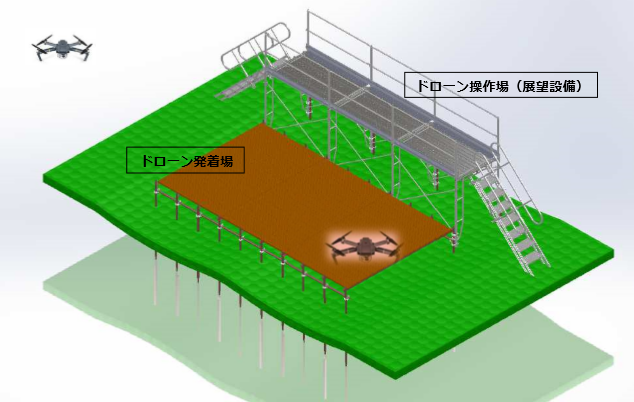

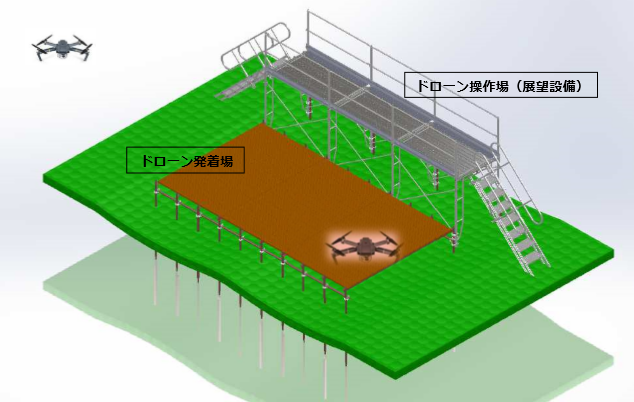

今回の授業を通じて商品化したものが以下のドローンポートです(イメージ図)。

今後ドローンによる宅配の時代がやってくるでしょう。そうするとドローンが離着陸する場所の問題が出てくると思われます。

そうした将来ビジネスを念頭にしたアイデアです。

以下の写真はドローンによるカメラ撮影のための設備として商品化されたものです。

6.学生コラボの可能性について

今回のような企業と学生のコラボは企業にとっても学生にとっても双方にメリットがあります。

今回は授業2回分を費やしましたが、学生の積極参加を条件に最適化する余地が大きい思っています。

例えば、上記2「コラボの流れ」のフロー図の1回目授業を自宅学習(あるいは学生同士の自主的な検討会)とすることで授業回数を1回にできます。

また、必ずしも大学の授業でやる必要はないかもしれません。

授業と同様に検討の場、プレゼンテーションの場さえあればいいのですから。

ネットを利用する、コワーキングスペースなどを利用してイベント化するという手もあります。

ただし、その場合は学生の積極参加を促す要因が必須になります(上記は大学の授業ということで単位目当てで参加していた学生もいますので)。

7.知財の留意点

今回の取組みで感じた点を挙げます。

(1)どこまで企業情報を開示するか?

今回は、既存商品である足場で別の市場機会を考えてみる、というかなりざっくりとしたテーマでした。

学生に提供する情報は企業が公開するホームページの範囲にとどめました。

学生に事業上の秘密を話し、聞いたことは口外するなと言っても安心はできません(まあ、今回のような事業展開を検討していることも秘密と言えば秘密の情報ではあるのですが)。

自社情報を外部漏洩させないという観点で学生に示すのは公開情報にとどめておいた方がいいと判断しました。

(2)出てきたアイデアは誰のものか?

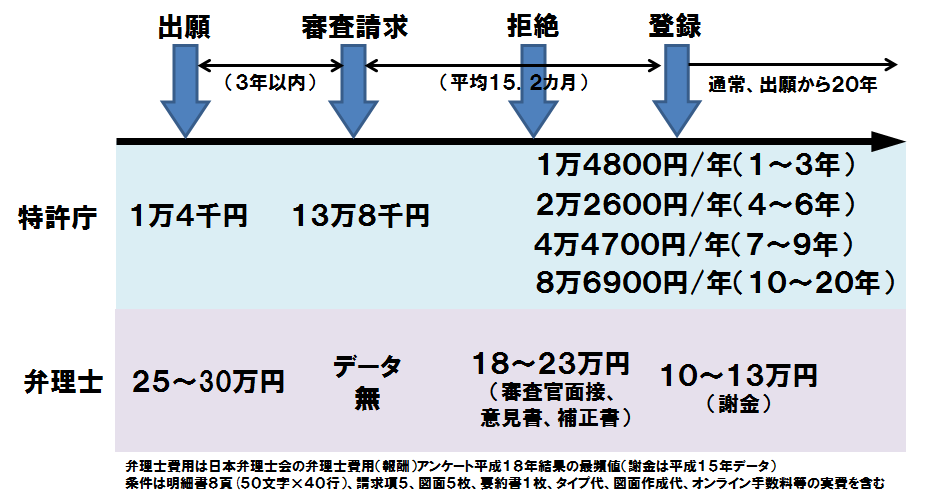

アイデア段階では誰も権利を取得していませんし、それが特許権などの権利になり得るかどうかもわかりません。

ただ、発明をした者には一定の要件を満たせば“特許を受ける権利”というものが発生します(実用新案や意匠についても同様)(参考:下の条文)。

(特許法条文:特許の要件)

第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

この“特許を受ける権利”は譲り受けることができますが(特許法第33条)、特許を受ける権利を持たない者がした特許出願は冒認出願といって出願拒絶理由になりますし(参考:下の条文)、トラブルの元になります。

(特許法条文:拒絶の査定)

第四十九条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。

一方、アイデアを提供しただけで、本当にその者が発明者としての権利を主張できるのかという問題があります。

学説では発明の成立過程を

1.着想の提供(課題の提供または課題解決の方向づけ)

2.着想の具体化

の2段階に分けています。

学生の場合は上記1の着想の提供者だと言えます。

着想提供者は着想が新しければ発明者になり得ます。

ただ、上記アイデアレベルに関しては着想提供者である学生が発明者となり得るかというと疑問があります。

上記、発展途上国や被災地などの移動式遊具、組み立て式簡易ベッド、高齢者のための手すり、トレーニング設備などのアイデアを出してきた学生はそのアイデア商品のイメージを語るにとどまる、あるいはイメージに近しい既存の商品やデザインをそのままプレゼン資料としただけで具体的にどのように実施したらよいのかまで示されていませんでした(当業者が実施できる程度の具体的な着想でないとして発明者と認定しなかった例があります(昭和59 年(行ケ)第58 号審決取消請求事件))。

また発明とは上記特許法第29条にもある通り新規性(1項)、進歩性(当業者ががんぱっても簡単には発明できないもの)(2項)を有していなければ認められません。

あくまで今回の授業の提案に限定した話ですが学生が発明者にはならないでしょう(その後、企業と商品開発を一緒に行って具体化に協力したというのなら話は別ですが)。

ただし、実用新案だと特許よりもレベルが低くなりますので、学生のアイデアとは言え、具体的な形にして出してきた場合は実用新案の考案者となり得るケースが多くなるのではないでしょうか。

(3)合意形成の必要性

今回は大学の授業の中でのことでしたし、学生相手ということあったのでアイデアの対価がどうこうという話で問題になることはありませんでした。

ただ、中には「もし商品化したら何百万円もらえるんですか?」と聞いてくる学生もいました。

上記(2)の話を含め、アイデア提供者との合意形成は必要でしょう。

例えば、既に企業で検討中のアイデアや技術があり、それと同じ提案が出た場合で、その後、その既存のアイデア・技術が商品化したらアイデア提供者はアイデアを盗まれたと誤解するかもしれません。

特許法(実用新案法、意匠法)には職務発明に関する規定があり、従業者が職務上した発明について特許を受ける権利を承継した場合には相当の対価を支払わなければならないとしています(参考:下の条文)。

(特許法の条文:職務発明)

第三十五条

4 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。

ここで、学生は“従業者”ではありませんから、本条文は適用されません。

まあ、そもそも発明と言えるのかどうかという問題が先にありますが、対価という点でも双方納得がいく設定をした方がいいでしょう。

最後に

ここでは“合意形成”など堅苦しいことに言及しましたが、利害関係をあまり気にしない学生相手だからこそのやりやすさや意外な発見があるのだと思います。

また着想そのものに学力(偏差値)はあまり関係ない気がしています(技術的な裏付けは乏しい場合が多いですが)。

今のところ一大学の一学科だけの取組みにおさまっていますが、今後は大学を超えた取組みができればと思っています。