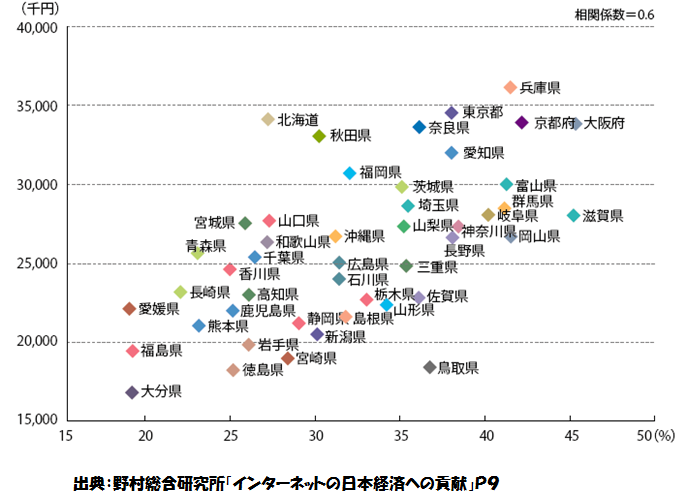

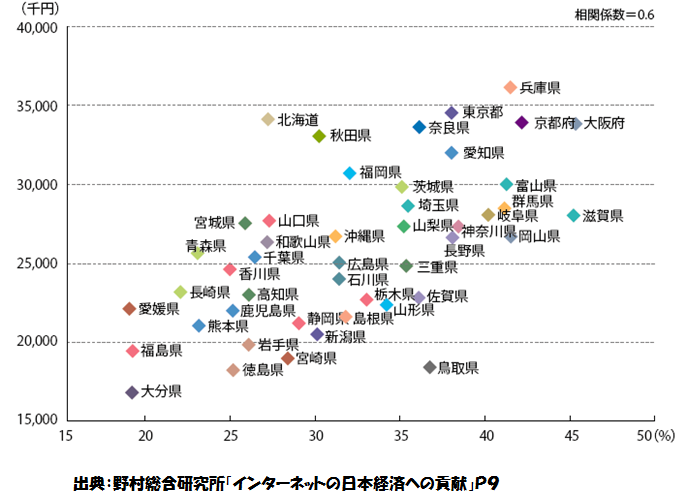

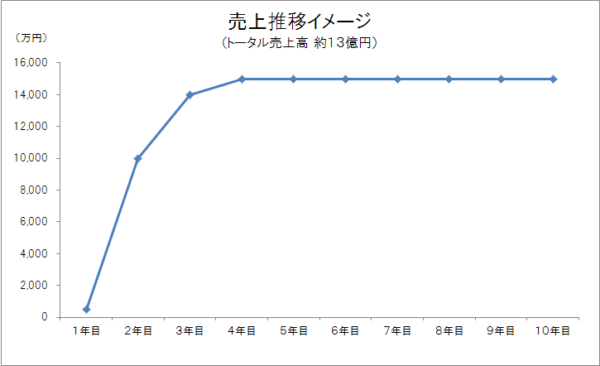

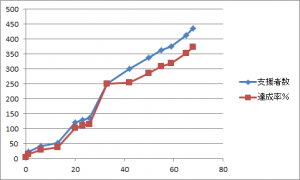

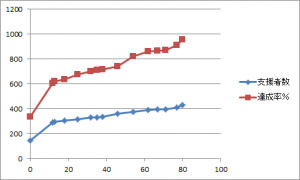

まず、以下のグラフを見てください。

Q.横軸は何だと思いますか?

縦軸は従業員一人当たりの売上高を示します。

横軸は何かの保有率です。

各点には県名が記されていますが、そのことはここでは問題にはしません。

この横軸の保有率と売上高には相関があります。

つまり、この保有率が高いほど売上高が大きいという関係があることを示しています。

A.横軸は県内企業のウェブサイト保有率です。

ウェブサイトを保有している企業はそうでない企業に比べて従業員一人当たりの売上高が大きいという傾向があります。

最近ではホームページだけでなくFACEBOOK(フェイスブック)やLINE(ライン)などのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)も当然のように活用されるようになってきました。

ブログによる日々の情報発信もそうですね。

こうしたウェブサイトは顧客とのコミュニケーション手段です。新商品・再サービスなどの情報が効果的に顧客に届きますし、口コミ効果も期待できます。

一方でコンプライアンス(法令順守)の重要性も高まってきました。記事や商品名の無断利用は(それが正当なものかどうかは別にして)すぐに問題になります。

最近は“炎上”という言葉もしょっちゅう聞くようになりました。

医療系まとめサイトWELQ(ウェルク)は素人が専門家記事をコピペ同然で掲載したことが発端だと言われています(炎上の本質的な原因は別にあるのかもしれませんが)。

関連記事(上:東洋経済ONLINE 下:YOMIURI ONLINE)

www.yomiuri.co.jp

ページが見つかりませんでした : 読売新聞オンライン

http://www.yomiuri.co.jp/science/feature/CO017291/20161201-OYT8T50043.html

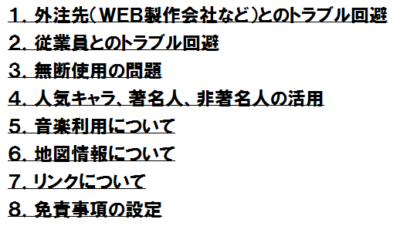

以下、ウェブサイトと知財(主に著作権)の留意点についてまとました。

1.外注先(WEB製作会社など)とのトラブル回避

ウェブ製作を外注することを前提に考えると大まかに

・外注先(WEB製作会社、デザイナー)とのトラブル

・外注したコンテンツを原因とした第三者とのトラブル

の2つが懸念されます。

ここでは前者について触れます(後者については後述)。

WEB製作やキャラデザイン外注先ともめたという話はよく聞きます。

その一番の原因(と思われるの)として、著作権というのが著作物(プログラム、データベース、ホームページやキャラクターのデザイン、文章、写真、動画など)の創作者(外注先)に発生する権利であること(外注した者の権利ではないこと)を挙げることができるかもしれません。

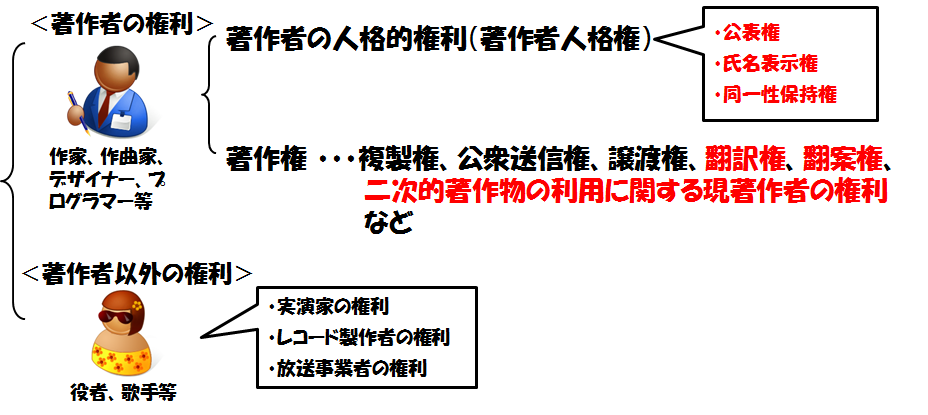

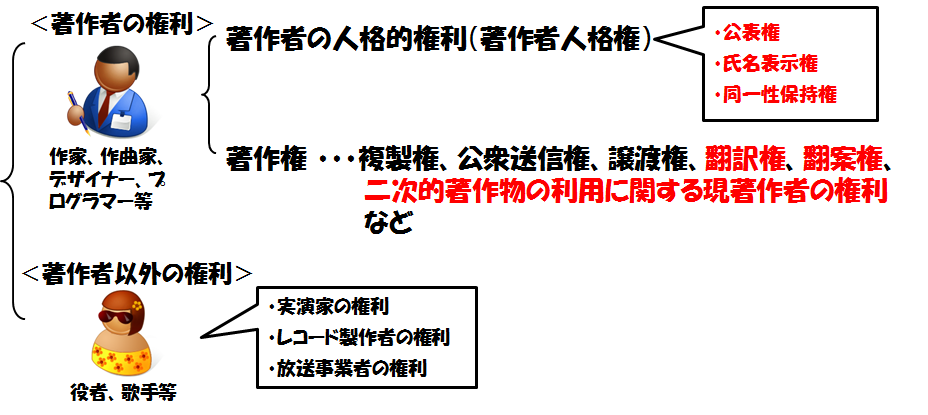

“著作権”と言っても様々な権利があります(下図)。

ここでは上図上部の“著作者の権利”だけ見てください。

著作者の権利はさらに“著作者の人格的権利(著作者人格権)”といわゆる“著作権”に分けられます。

著作者人格権とは未公表の著作物を公表できる権利(公表権)、著作者名に実名・ペンネームを表示する(あるいは表示しない)権利(氏名表示権)、著作物について意に反する変更を受けない権利(同一性保持権)の3つがあります。

著作権は財産権の一種なので譲渡することができるのですが、上記著作者人格権は人格的な性格のものなので譲渡することができません(参考:下の条文)。

(著作権法の条文:著作者人格権の一身専属性)

第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

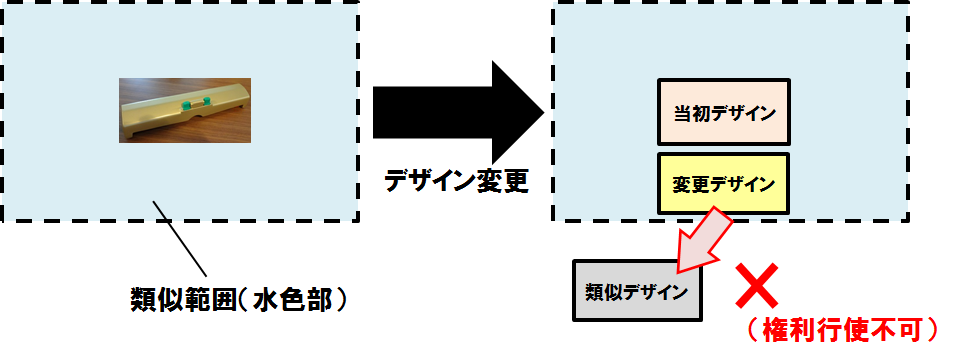

この著作者人格権、特に同一性保持権がよく問題になります。

有名なところでは彦根市のゆるキャラ“ひこにゃん”の事件があります。

当初デザインされていたのは上の3ポーズでしたが、著作者の意に反して別ポーズやキャラクターの性格付けがされました。

そのため同一性保持権侵害を根拠に使用禁止が申し立てられました。

これはキャラクターの例でしたが、同一性保持権侵害は文章、写真、絵、音楽などウェブサイトを構成する著作物全てに関係する問題です。

例えば、当初のウェブデザインを著作者に無断で変更すると同じ問題が起こる可能性があります。

この場合の対策としては著作権譲渡契約の際に“著作者人格権を行使しない”ことを著作者(外注先)に約束させることが挙げられます(著作者人格権は譲渡できないので)。

著作権の譲渡契約にも気をつけておきたいことがあります。

著作権を包括的に譲渡しただけでは、翻訳権、翻案権等(法27条)と二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(法28条)は外注先に留保されたものと推定されることです。

ひこにゃんの例で、もし、ひこにゃんにしっぽを付けるなどの改変を加えたい場合、そうしたことを行うためには上記著作者人格権が行使されないだけでなく、法27条および法28条の権利が必要です。

法27条および法28条に何の言及もしない包括的な譲渡契約だとこれらの権利が相手先に残っていると推定されます(参考:下の条文)。

(著作権法の条文:著作権の譲渡)

第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。

2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

契約では“第27条および第28条に規定する権利を含む”と特掲する必要があります。

2.従業員とのトラブル回避

ウェブサイトを外注先でなく従業員が作成する場合、従業員が描いたイラスト、撮った写真や動画などを利用することになります。

従業員が作成したウェブデザインや写真、動画だからと言って必ずしも会社が自由に利用できるとは限りません。

中国国籍のデザイナーとアニメ会社との間でアニメキャラクターデザインの図画をめぐって法人著作か否かが争われた判例があります(事件番号 平成13(受)216 最高裁判所)。

法人著作、つまり職務上作成されたのであれば法人が著作者になります(法人が自由に著作物を使えます)。

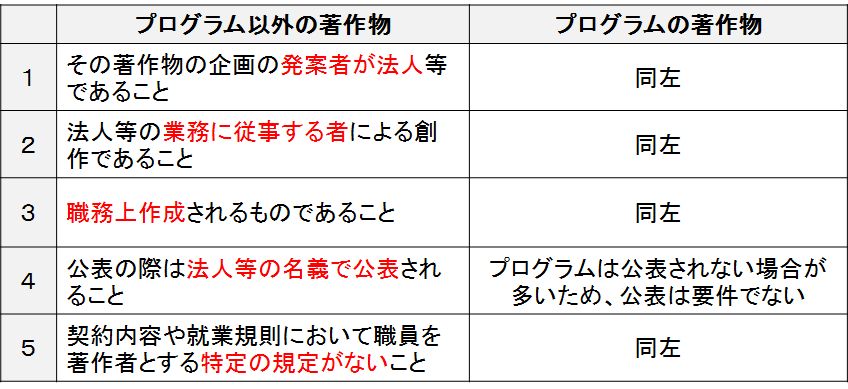

著作権法では職務上作成する著作物の著作者について次のように定めています。

(職務上作成する著作物の著作者)

第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

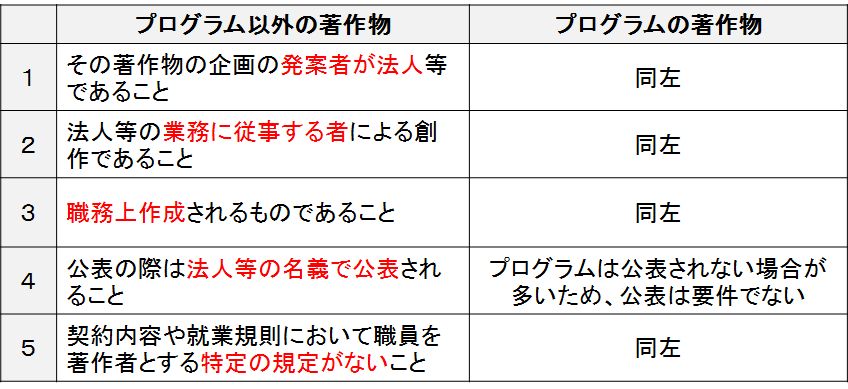

上記条文が示す要件を整理すると次のようになります。

ウェブサイト作成やウェブサイトに載せる素材(写真、動画、文章など)を従業員にまかせる場合は上表5要件(プログラムの場合は4要件)を満たす必要があります。

上記判例では上表要件2が争われたものです。

デザイナーは(来日3回のうち2回)観光ビザを使っていたものの、法人の“指揮監督下”にあり、“労務提供の対価”として金銭の支払いがあったことから雇用関係にあったといべき、というのが裁判所の最終的な判断です。

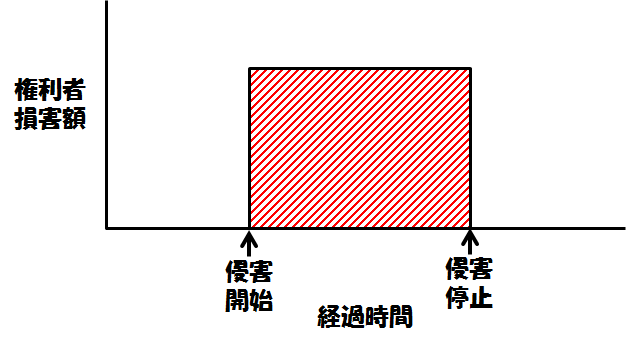

3.無断利用の問題

例え外注先が無断使用した素材(著作物)を用いてウェブサイトを作成ものでも、サイト閲覧者にとってはその企業が権利侵害者に見えるでしょう。

へたをすると炎上に発展するかもしれません。

他人の著作物を利用することが問題になるパターンとして

・素材をそのまま利用

・素材を加工して利用

の2つあります。

また原因者はウェブサイト所有者(企業)だけでなく、当該ウェブサイト利用者(例えば、掲示板などへの書込み者や当該ウェブサイトをプラットフォームとした商品売買者)の2者が考えられます。

チュッパチャプス事件と言われるものがあります(事件番号 平成21(ワ)33872東京地方裁判所) 。

楽天のショッピングサイトの出品者が著名な“Chupa Chups”のマークを出品物(帽子やカバンやマグカップなど)に貼り付けて販売していたところ、商標権者であるイタリア企業がその出品者でなく、サイト運営者である楽天を訴えたというものです(下図参考)。

最終的に訴えは退けられましたが企業の管理責任が問われた問題だと言えます。こうした赤の他人の知的財産無断使用によって企業が損害を被るリスクがあるのです。

訴訟結果を踏まえて上記リスク対応としては、

・権利侵害の日常的なチェック(訴訟予防)

・侵害のおそれがある場合には合理的期間内に対応(訴訟対策)

が挙げられます。

合理的期間とはどれくらい?という疑問がありますが、上記判例を参考にすると約1週間が目安の一つになりそうです。

著作権というのは著作物(文章、プログラム、データベース、絵、写真、音楽、動画など)ができた瞬間にそれを創作した人(著作者)に発生します。

ときどき誤解している人もいますが登録する必要はありません(登録制度はありますが、登録の有無で権利効力に差が生じることはありません)。

他人の著作物を無断で使用し、複製権などの著作権侵害を侵害すると刑事罰(10年以下の懲役、1000万円以下の罰金など)や損害賠償などの対象になります。

一方、著作権は独自創作したものであればどんなに似たものがあろうが別個独立に存在するものです。

たまたま似ているのはセーフです(特許や意匠や商標など他の知的財産権との大きな違いがこの点です)。

しかしながら上述した医療系まとめサイトWELQ(ウェルク)の問題がそうであったように、既存著作物(文章とか写真とか絵とか音楽とか・・・)をそのまま転用あるいは参考に改変して使用するケースが実際にはかなり多いのではないでしょうか?

他人の著作物を使用できるケースを以下に整理しました。

(1)著作権の利用許諾あるいは譲受け

無断使用せずに著作者(または著作者から権利を譲り受けた者)から許可をもらう、あるいは権利を譲り受けることでその著作物を複製などができます(参考:下の条文)。

(著作権の譲渡)

第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。

(著作物の利用の許諾)

第六十三条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。

ただし、改変して使用する場合は同一性保持権の問題に留意が必要です(対応は上記「1.外注先(WEB製作会社など)とのトラブル回避」を参照)。

(2)著作権フリー著作物を使用

現在、著作権フリーのサイトが数多く存在します。

ただし、利用規約を見ると必ずしも完全な著作権フリーでない場合が多いので注意が必要です。

具体的には、

・商用利用禁止

→ビジネス目的、広告料(個人のアフィリエイト含む)収入があるものは有料

・数量制限がある

→著作物の使用が所定数を超えた場合は有料

・著作者名を表記

→著作物を使用するときには併せて著作者名を表記しなければならない

・改変禁止

→著作物の一部を削除したり、変形したり、要素を追加したりできない

といった制限が課されている場合が多いです。

実際に著作物(写真)を無断使用(自社ウェブサイトに掲載)したとして損害賠償請求に発展した例があります(事件番号 平成26(ワ)24391東京地方裁判所)。

裁判所HP公開資料:全文、別紙1

裁判所は

・複製権侵害(無断で掲載)

・氏名表示権侵害(著作者名を明記せず)

を認め、被告に約20万円の支払いを命じました。

裁判所の判断の抜粋を示します。

しかし,仮に,Eが本件写真をフリーサイトから入手したものだとしても,識別情報や権利関係の不明な著作物の利用を控えるべきことは,著作権等を侵害する可能性がある以上当然であるし,警告を受けて削除しただけで,直ちに責任を免れると解すべき理由もない。

通常、加害者に故意や過失があったことを被害者が証明しなければなりませんが、この裁判では加害者の著作物無断使用の事実だけを立証するだけで決着しました。

このように著作権者の権利が守られる方向に動いています。権利関係が怪しい著作物には手を出さない方がいいでしょう(でも、どうやって調べるんだよ、という問題がありますよね)。

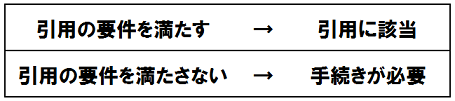

(3)引用

自社商品の紹介や専門用語の解説、仮説の証明などに他人の著作物を引っ張ってくる必要がある場面は少なからずあります。

そのような場合にもいちいち著作権者の許諾が必要では不都合が生じますので著作権法では“引用”を認めています(参考:下の条文)。

(著作権法条文:引用)

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

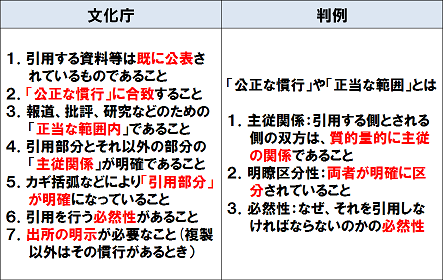

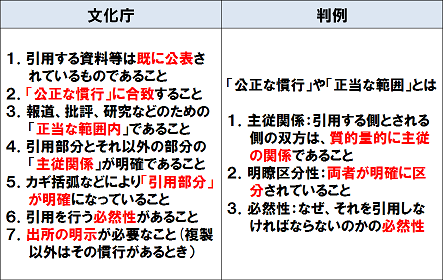

上の条文だけでは結局、どのように引用したらいいのかよくわかりませんが、文化庁や判例(最高裁 昭和55年3月28日判決)によって具体的にどのように引用すべきか示されています(以下)。

なお「公正な慣行」、「正当な範囲内」については文化庁から回答が公開されています(文化庁なるほど質問箱:http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000304)。

例えば“クラウドファンディング”について記事を書くにあたり、クラウドファンディングとは何かを説明する必要があります。書籍あるいはサイトから次の条文を見つけたとします。

クラウドファンディングとは群衆(Crowd)と資金調達(Funding)を組み合わせた造語である。モノ作りや店舗展開などに必要な資金をインターネットを介して調達する仕組みである。

このクラウドファンディングの定義を引用するにあたり、チェック例を上表に沿って説明します。

①引用文が公表されていること(上表文化庁1)

→未公表の文章であれば引用不可

②クラウドファンディング記事が文章量・内容ともに“主”で上記引用文が“従”であること(上表文化庁2、3、4、判例1)

→クラウドファンディングの記事に引用文しか載っていなければ、引用文が“主”と言えるので引用不可

③引用部分がカギ括弧や上記のようにイタリック文字になっていて明確に区分されていること(上表文化庁2、3、5、判例2)

→クラウドファンディング記事文章に溶け込むように使われていたら引用不可

④引用を行う必要性があること(上表文化庁2、3、6、判例3)

→クラウドファンディングとは関係ない記事には引用不可

⑤出所を明示すること(例えば書籍の場合は著作者名・出版物のタイトル・出版社名・出版年・該当頁、ウェブサイトであれば著作者名・サイト名・URLなどを明示)(上表文化庁7)

→上記のように文章を記事中にて文章で再現(複製)する場合、出所を明示しないと引用不可。出所の明示は著作権法48条においても規定されており、これを守らないと著作権法違反に該当(※参考:下の条文)

※(著作権法条文:出所の明示)

第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。

一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合

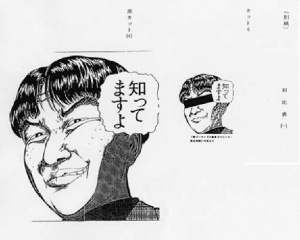

なお引用ができるのは文章に限りません。法的要件を満たせば絵画であっても写真であってもマンガであっても可能です。

ただし、あくまで引用のために許されるというだけです。

人の注意をひきつけるためにマンガのキャラや著名人を使うことは“報道、批評、研究その他の引用の目的上”のものとは言えないかもしません。

また、著作権以外に商品化権、パブリシティ権、不正競争防止法など別の問題がありますので気をつけてください(後述)。

(4)アイデアの利用

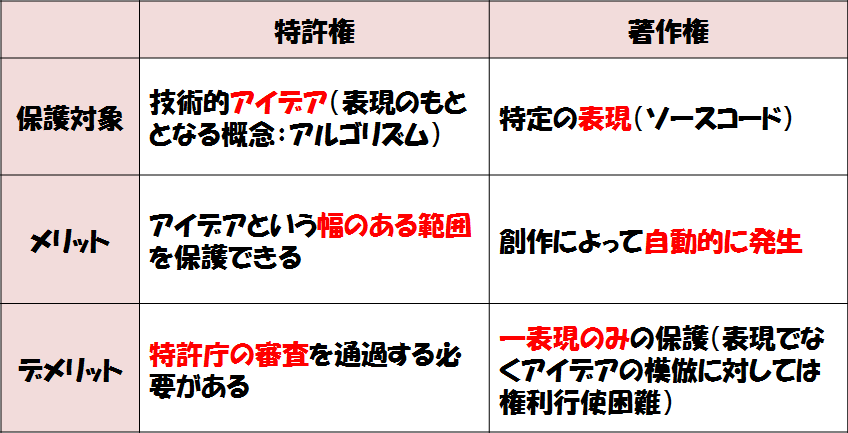

著作権法で保護されるのは表現でありアイデアではありません。

例えばウェブサイト上で活用するプログラムがあったとします。プログラムは著作物であるため著作権で保護可能です。

ただし著作権で保護されるのは表現物である(プログラムの)ソースコードです。ソースコードを文章の一種と考えると理解できると思います。

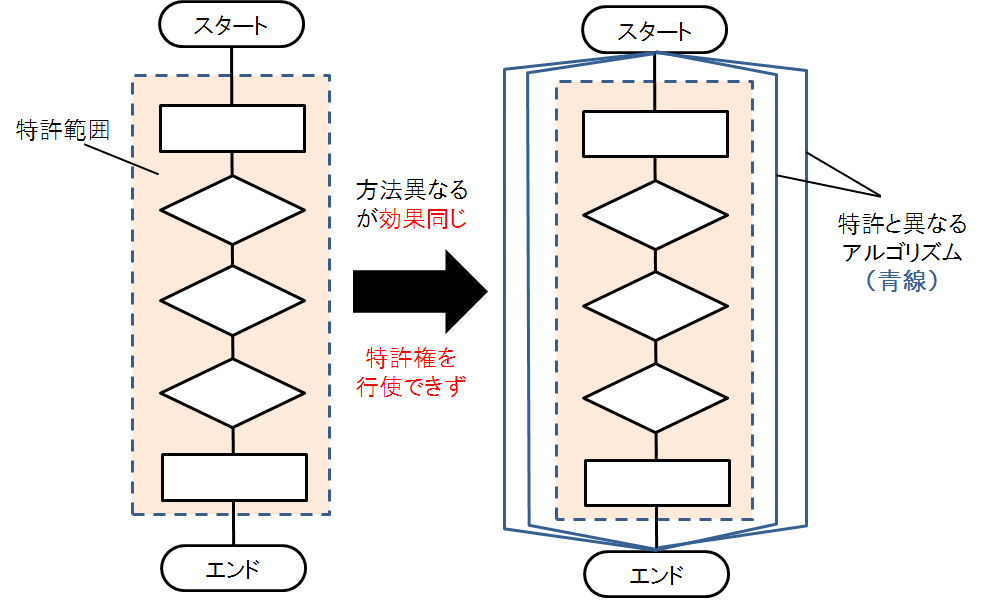

アルゴリズムは保護されません。

アルゴリズムという問題解決手段は技術的アイデアです。こうした技術的アイデアは特許権で保護可能です。

つまり、

・プログラムのソースコードをデッドコピーしたものについては著作権(複製権)侵害になること

・一方、アルゴリズムを参考にしただけでソースコードが異なる場合(文章表現が異なる場合)は著作権侵害にはならないこと(ソースコードに付加したり、ところどころ手を加えただけなら著作権侵害の余地はあります)

・こうした技術的アイデアそのものを守るためには特許権の取得が必要

ということになります。

もしプログラムに特許権が取られていたら、特許となっている技術的範囲内であればソースコードが違っていても特許権侵害になります。

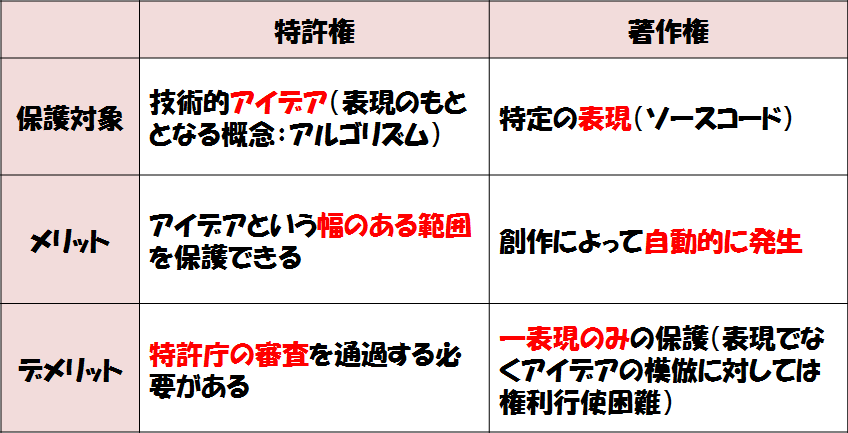

参考までに特許権と著作権の保護の比較を以下に整理しました。

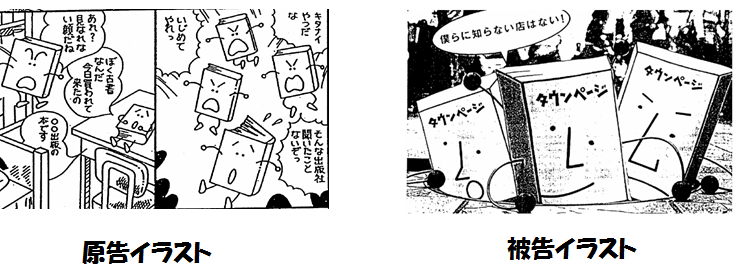

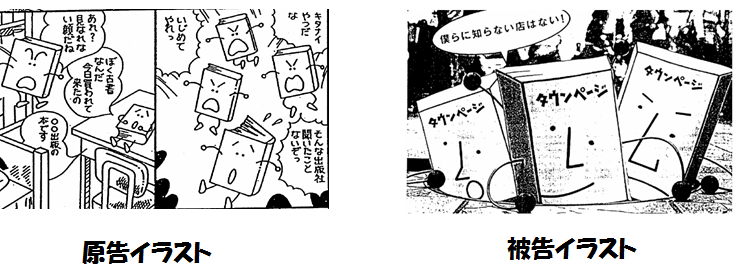

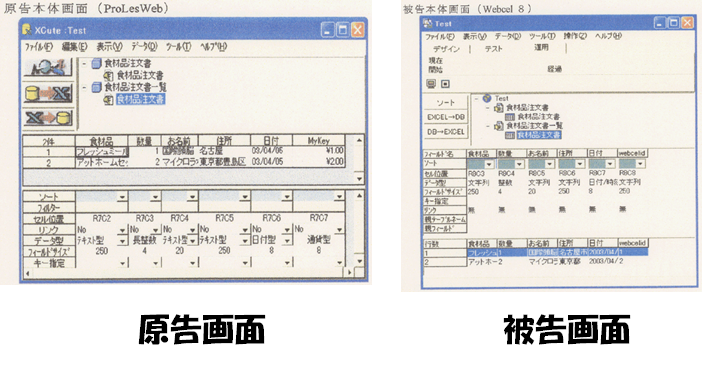

また、次のような判例があります(事件番号 平成11(ワ)20965東京地方裁判所) 。

原告キャラクターと被告キャラクターの図案が似ていると争われた例です(下図)(出典:裁判所HP公開資料)。

両者は本を擬人化したという点で共通しています。

ただし本の擬人化というアイデアは著作権法で保護されるものではない、というのが裁判所の判断でした(初見では両者は似ているように見えるかもしれませんが、“擬人化された本”として見比べると異なるキャラクターに見えませんか??)。

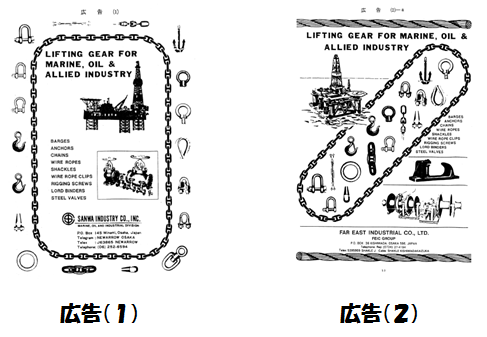

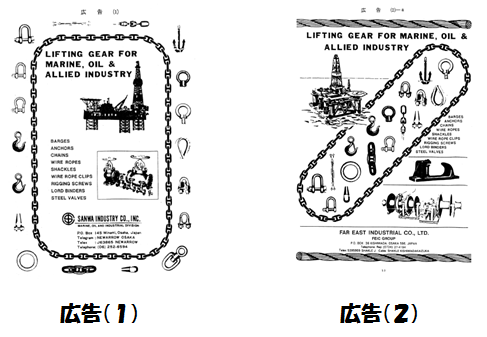

また、広告デザインが類似すると争われた裁判があります(事件番号 昭和58(ワ)1367 大阪地方裁判所)(出典:裁判所HP公開資料)。

細かい説明は省略しますが、裁判所は広告(1)と広告(2)の表現上の特徴部分が相当異なっており著作者人格権や著作権を侵害しないと判断しました。

商業広告に限らずウェブデザインやプログラムに関しても、アイデアの利用と著作権の問題は別物だと理解されます。

しかし道義的な問題が生じないように気を付けなければならないですね。

(5)著作物性がないもの(これはあまり参考にはならないかも)

そもそも著作物と言えないものには著作権は発生せず、著作権侵害は起こりません。

著作権法において著作物を次のように定義しています。

(著作権法の条文:定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

著作物であると言えるためには(著作権があると言えるためには)、“創作的に表現”されていることが条件になります(条文後段の“文芸、学術・・・”の部分はそれほど重視されていません)。

例えば、ソフトウェア開発会社(被告)がエクセルを利用して作ったソフトウェア画面が別のソフトウェア開発会社(原告)が作ったソフトウェアの画面に酷似しているという紛争があります(事件番号 平成15(ワ)15478東京地方裁判所)(出典:裁判所HP公開資料)。

裁判所は、上図のような画面表示は普通に行われていることであるとして原告表示画面の著作物性を否定しました。

ただ、著作物性を判断するのは非常に難しいです。

これは著作物性がないだろうから大丈夫などという判断は避けた方がいいでしょう。

4.人気キャラ、著名人、非著名人の活用

(これも無断使用の問題ですが他の権利も絡んできますので別項目にします)

ウェブサイトに人気キャラのイラストや著名人の写真を載せることで集客効果が期待できます。

また、社内風景や従業員インタビュー、新商品紹介など、写真や動画に従業員、さらには一般人が写り込む場合も多いでしょう。

以下、条件分けして説明します。

(1)第三者が著作物(イラスト、写真、動画など)を作成した場合

著作権者であるその第三者から著作権の利用許諾または譲受けが必要になります(「1.外注先(WEB製作会社など)とのトラブル回避」参照)。

(2)従業員が著作物を作成したが職務著作に該当しない場合

この場合も上記(1)と同様です。

職務著作に関しては「2.従業員とのトラブル回避」を参照してください。

上記(1)(2)をクリアしても以下(3)以降の問題があります。

(3)人気キャラを使う場合

こうしたキャラクターは個別具体的なデザインについて著作権、商標権、意匠権などが発生している場合があります。その他に人気キャラの無断使用に関しては不正競争防止法の不正競争行為、民法の不法行為が適用されることもあります。

こうした権利によって守られるキャラクターの権利については、法律上の規定はありませんが“商品化権”とも呼ばれています(商品化権の明確な定義はありません)。

例えば、あの船橋のゆるキャラには「ふなっしー」という名称、および下のポーズについて商標権が取得されています(標準文字商標 第5743777号 合同会社274LAND)。

商標以外にも(権利未取得のようですが)例えば上記写真をTシャツに貼り付けて意匠権を取得することも可能です。

人気キャラを使うためには、こうした商品化権の権利者とも言えるキャラクター所有者の利用許諾、権利の譲受けが必要になります。

(4)著名人を使う場合

無断で著名人の肖像や氏名(その他に経歴、記録、肉声、署名)※を使うとパブリシティ権侵害になる可能性があります。

※IT知財と法務 第2版 日刊工業新聞社 P107より

“パブリシティ権”という法律上の規定があるわけではありません。著名人の顧客吸引力に経済的な価値があると認める判例の蓄積によって認められた権利です。

著名人を使ったことでこのパブリシティ権をもとに訴訟に発展するケースがたびたびあります。

・中田英寿事件(事件番号 平成12(ネ)1617 東京高裁)

(著名なプロサッカー選手であった原告の半生を描いた書籍の出版差止、損害賠償が請求された事件)

・ピンク・レディー事件(事件番号 平成13(受)216 最高裁判所)

(ピンク・レディーの振付けを利用したダイエット法にピンク・レディーの写真を使用したことに損害賠償が請求された事件)

いずれも裁判所はパブリシティ権という権利そのものについては認めています。ただ、上記判例ではパブリシティ権侵害は否定されました。

パブリシティ権侵害を回避するための判断基準として上記中田英寿事件の第一審判決(東京地判平成12年2月29日)で示された以下の文言が挙げられます。

具体的な事案において、他人の氏名、肖像等を使用する目的、方法及び態様を全体的かつ客観的に考察して、右使用が他人の氏名、肖像等の持つ顧客吸引力に着目し、専らその利用を目的とするものであるかどうかにより判断すべき

例えば、ピンクレディー事件では思い出的に写真を使ったのであってピンクレディーの顧客吸引力を理由したのではないという理由になっています。

ただ、パブリシティ権侵の判断基準以前に著名人の氏名や肖像を使うことで訴訟のリスクはあるわけですから、著名人を使いたければ本人の承諾を得ることを第一に考えた方がいいでしょうね。

(5)非著名人を使う場合

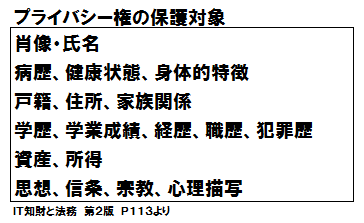

非著名人の場合は“プライバシー権”、“人格権の問題”があります。

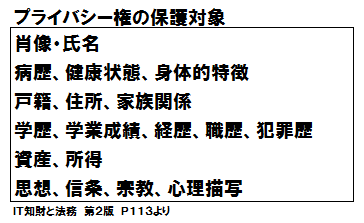

プライバシー権とは私生活をみだりに公開されない権利、人格権とは肖像、氏名、名誉など個人の人格に関わる権利の総称です(プライバシー権の保護対象(個人識別情報)は以下)。

ここでは細かい説明は省きますが、プライバシーや名誉を傷つけられた被害者からは損害賠償、差止、名誉回復などを求められることがあります。

小説のモデルにされた者がプライバシー権侵害で慰謝料を請求した「宴のあと」事件というのがあります(昭和39年9月28日東京地裁判決)。

この判決の中でプライバシー権侵害の成立要件が示されています(以下)。

1.私生活上の事実、またはそれらしく受け取られるおそれのある事柄であること

2.一般人の感受性を基準として当事者の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められるべき事柄であること

3.一般の人にまだ知られていない事柄であること

4.このような公開によって当該私人が現実に不快や不安の念を覚えたこと

例えば、ウェブページで社員を紹介するにあたっては、その社員の肖像、氏名、学歴、所得、思想などの保護対象(個人識別情報)が

・私生活上の事実(上記要件1)

・公開を欲しない事柄(上記要件2)

・公知でない事柄(上記要件3)

であり、当該社員が不快の念を覚えたら(上記要件4)、プライバシー権侵害のおそれがあると判断し得ます。

5.音楽利用について

音楽も文章や写真、動画などと同じ著作物です。

著作権が創作と同時に著作者に発生する点をはじめ、基本的な考え方は上述した著作物と変わるものではありません。

ただ、音楽の場合はJASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)などの著作権管理事業者がいて、多くの音楽を管理しています。

著作権管理事業者は作詞家、作曲家、音楽出版社と使用者(企業など)の間に入って利用許諾、利用料の徴収を行います。

音楽著作権管理事業者のリスト(ネットワーク音楽著作権協議会)

ここではJASRACの商用配信について見ていきます(JASRACが管理していない音楽の場合は他の管理事業者あるいは権利者と交渉することになります)。

JASRACのHPでは以下を商用配信としています。

・企業・個人事業主による音楽利用

・有料配信での音楽利用

・広告掲載など何らかの収入のあるWebサイトでの音楽利用

(ただし、非営利団体または個人の場合、広告収入のみを得てダウンロード配信を行う場合は、例外的に非商用配信の取扱い)

この商用配信は

1.動画を伴った音楽利用

2.CMコンテンツの配信に係る音楽利用

3.ゲーム配信に係る音楽利用

4.歌詞や楽譜の掲載に伴う音楽利用

に4分類されています(以下リンク:JASRAC)

(以下、JASRACのHP文面に基づいてのみの判断ですので、実際の運用と異なる可能性があります。実際にはJASRACに問い合わせるのが無難です)

例えば、ウェブサイトで自社商品の紹介とともに音楽を利用する行為が上記2のCMコンテンツ配信に該当すると考えます。

手続き詳細について記載されたPDF資料「CMと音楽著作権」を見ると以下のコメントがありました(以下抜粋)。

【インタラクティブ配信使用料】

情報料及び広告料等収入がない広告主ホームページで、CMをストリーム形式で配信する場合の使用料は、年額50,000円(月額5,000円)(いずれも税別)です。

また、市販のCDを利用する場合には著作隣接権を考える必要があります。

<市販のCD、テープを利用する場合の注意点>

この場合、著作隣接権というレコード会社などが有する権利が働きます(著作権法89条~104条)。

従って市販のCDを利用する場合、そのCDを販売しているレコード会社に連絡し、著作隣接権の手続きをとる必要があります。

6.地図情報について

地図も著作物であり著作権が存在しています。

従って権利が放棄・解放されているか、切れていない限り地図の無断使用は著作権者の権利を侵害することになります(以下参考:産経ニュース)。

ただ、この地図というのは意外に権利関係や利用方法がわかりにくいです。

例えばグーグルマップの利用規約を見ても、結局、どこまでがセーフでどこからがアウトなのかよくわかりません。

ウェブサイトに埋め込む形式での利用ならOKだとか言われることもあるようですが本当のところはどうなのでしょうか。

地図利用行為と用途について著作権法との関係を念頭に考えてみます。

(1)地図利用行為について

地図を有形的に再製する行為は“複製”に該当し、地図の複製権を侵害する行為だと言えます(参考:下の著作権法条文)。

(定義)

第二条

十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むもの

(複製権)

第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

例えば地図をコピー&ペーストでウェブサイト上に貼り付けたり、地図を印刷したりする行為は有形的に再製しているので複製権侵害行為に該当します(ただし、後述の例外により侵害にならない場合あり)。

地図を埋め込みスクロールできる状態にしたとしてもやはり複製行為と実質的に同じではないかという疑問があります。

(2)地図利用用途について

私的使用と商用に分けることができます。

①私的使用

私的使用に関しては著作権法で例外的に認められています(参考:下の著作権法条文)。

第五款 著作権の制限

(私的使用のための複製)

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

従って、週末飲みに行く店の場所を確認するために地図をプリントアウトする行為は個人的なこと(私的使用)であり著作権侵害にはなりません。

私的なホームページやブログはどうでしょうか?

私的と言っても全世界の人が閲覧できるのであれば個人的とは言えないかもしれませんし、最近はアフィリエイトなどで広告収入を得ている人もいて商用だと言えるかもしれません。

ここでは話を長くしたくないのでグレーとしておきます。

②商用

私的使用のような例外規定は設けられていません。

著作権者がにらみをきかせている限り、利用許諾を得るか、権利を譲渡してもらうしかありません。

以下、商用での利用を想定して権利物との関係で考えます。

インターネット上で利用できる地図としてよく挙げられるのが、

・Google マップ

・Yahoo!地図

・国土地理院地図

・OpenStreetMap

あたりですね。

これらの利用規約からどのような利用が許されているか整理してみました。

Yahoo!地図は埋め込み機能を使えば自由利用できるような表記になっていますが、注意が必要です。

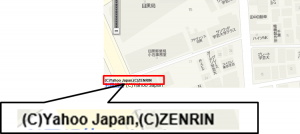

まず、下の図を見てください。

GoogleマップやYahoo!地図を利用すると地図の下の方に著作権マークとともに“ZENRIN”の文字が表示されています(以下)。

著作権マーク(©や(C))とともに“ZENRIN”と記載されています。

つまりGoogleマップやYahoo!地図は地図製作会社であるゼンリンから地図を購入して利用したものなのです。

著作権は著作物を創作した者に発生します。

従ってGoogleマップやYahoo!地図のおおもとの著作権はゼンリンにあります。

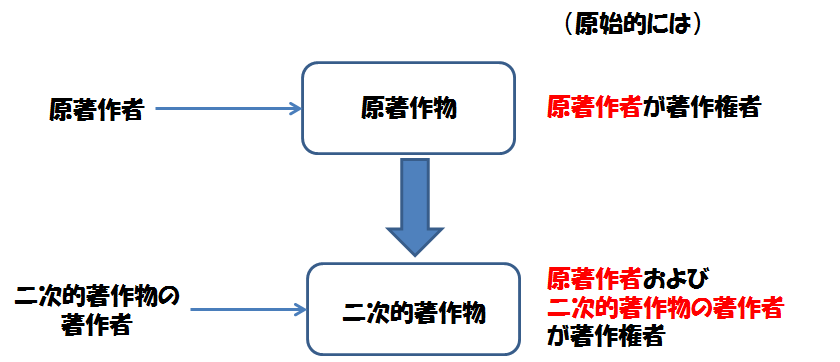

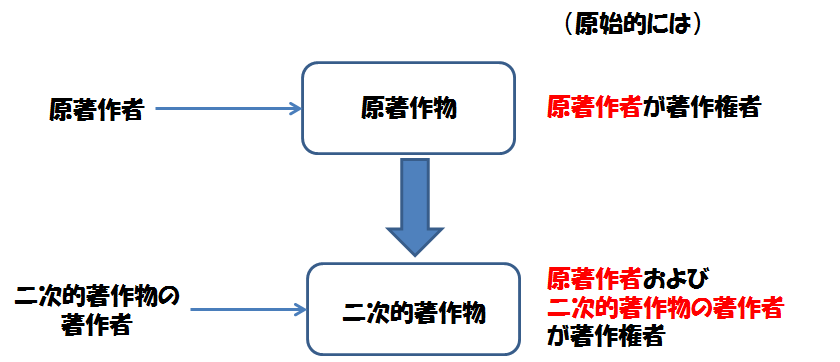

そしておおもとの地図(原著作物)を加工してできたGoogleマップやYahoo!地図は“二次的著作物”であり、著作権は誰かと言うとグーグル、ヤフーさらに原著作物の著作者であるゼンリンです(参考:下の関連する著作権法条文)。

(定義)

第二条

十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。

(二次的著作物)

第十一条 二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)

第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

従ってグーグルやヤフーが「埋め込みなら著作権者表示を条件に地図を使っていいよ」と言ってもそれだけでは足りません。ゼンリンの許諾も必要です(ゼンリンがグーグルやヤフーの裁量に任せているとかあるのでしょうかね?ここではそのような取決めはないもの考え進めます)。

ちなみにゼンリンのホームページを見ると、地図を自社ホームページ上に掲載する場合には利用申請が必要だと記してあります(以下のリンク)。

利用料について記載はありません。

私(管理人)の企業勤時代の話になりますが、ゼンリンの住宅地図を何回か利用したことがあり、そのたびに利用料をゼンリンに支払っていました。1回の使用で数千円の利用料だった記憶があります(ウェブサイトの地図利用とは用途が異なりましたのでウェブサイト掲載の場合だと金額は異なるでしょう)。

➡その後、ゼンリンに地図利用について問い合わせ、回答をもらいました。記事「地図の利用について(ゼンリンからのコメント記載)」をご確認ください。

7.リンクについて

自社サイトと外部サイトを結びつけるリンク機能はウェブサイトに欠かせないものです。

引用するためのリンク、第三者のウェブサイトや商品・サービスを紹介するためのリンクなど様々な目的が考えられます。

また、外部サイトと相互リンクを貼れば自社サイトへの訪問者数の増加が見込まれます。

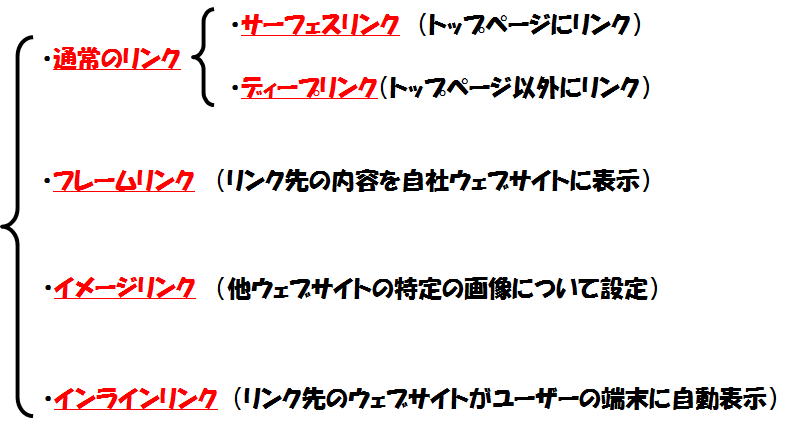

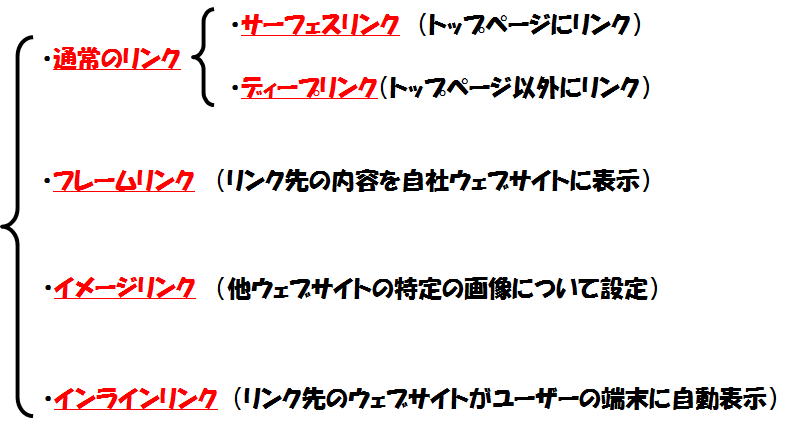

ここではリンクを次のように整理してみました。

Q.このようなリンクを貼る行為は知的財産権侵害になるのでしょうか?

リンクを張る行為は自社サイトからリンク先に接続できるようにする(リンク先のウェブページの所在を示すURLをリンク元のウェブページを構成するhtmlファイルに書き込む)ことです。

他人の著作物を複製したり、公衆送信等するものではなく、原則として著作権侵害に該当するものではないと考えられます。

しかし、ユーザーのコンピュータでの表示態様によっては著作権侵害になる可能性があります。

例えば、リンク先との関係を誤認してしまうようなリンク(リンク先の著作物がリンク元のウェブページ又はその他著作物であるかのようなリンク)は著作者人格権の侵害となる可能性があります。

商標権との関係では、インラインリンクやフレームリンクによりリンク元のウェブページの作成者があたかもリンク先の他人の商標を使用しているような場合は商標法上の「使用」と評価される可能性(商標権侵害の可能性)があります。

また、リンク元とリンク先の営業を誤認混同させるように使用した場合や、他者の著名な表示を自己の商品などの表示として使用した場合には、不正競争防止法で規定されている不正競争行為に該当する可能性があります。

参考:電子商取引及び情報財取引等に関する準則(平成28年6月 経済産業省)

8.免責事項の設定

企業のウェブサイトにはたいてい“免責事項”があります。

ウェブサイトの情報を信じた結果、損害を被ったという人から訴えられないとも限りません。

各企業は免責事項をトラブルを回避するための一手段として設けていると言えるでしょう。

ECサイトなどの電子商取引においては“利用規約”が定められ、“免責事項”はその中の一項目になっているものを多く見かけます。

こうした利用規約の有効性は消費者保護の観点から一般的に肯定される場合が多いようです。

ただ、ここでは電子商取引とは関係なく多くの企業のウェブサイト上に設けられている免責事項に焦点をあてます。

実際にどのような免責事項が設定されているか見た方が早いでしょう。

以下に例を挙げます。

<経済産業省>(http://www.meti.go.jp/main/rules.html)

ア 国は、利用者がコンテンツを用いて行う一切の行為(コンテンツを編集・加工等した情報を利用することを含む。)について何ら責任を負うものではありません。

イ コンテンツは、予告なく変更、移転、削除等が行われることがあります。

<トヨタ>(http://www.toyota.co.jp/jpn/terms/)

弊社は当ウェブサイトの情報の正確性、適切性、確実性またはご利用になるお客様の特定の目的への適合性について、いかなる保証をするものではありません。弊社は、当ウェブサイトの内容に誤りがあった場合でも、一切の責任を負わないものとします。また、当ウェブサイトのご利用によって生じたいかなる損害、およびその損害の可能性について弊社が通知されていた場合も含めて、一切の責任を負わないものとします。

本項は準拠法の範囲内においてのみ適用されます。

弊社は当ウェブサイトのコンテンツやURLを予告なしに変更、修正および中止することがあります。あらかじめご了承ください。弊社は、当ウェブサイトのコンテンツやURLの変更、修正および中止によって生じるいかなる損害に対し、一切の責任を負わないものとします。

<NTTドコモ>(https://www.nttdocomo.co.jp/utility/term/)

・当ウェブサイトのご利用は、お客様ご自身の責任において行われるものとします。当ウェブサイト上に掲載されている各種情報については、慎重に作成、管理しておりますが、ドコモは、これらの情報の正確性、有用性、完全性等を保証するものではありません。 ドコモは、お客様がこれらの情報をご利用になったこと、またはご利用になれなかったことにより生じたいかなる損害についても責任を負いません。

・ドコモは、当ウェブサイトに掲載する情報の全部又は一部を予告なく変更する場合がございます。また、当ウェブサイトの運用を休止または停止する場合がございます。

・ドコモは、お客様が当ウェブサイトからリンクが張られている第三者のウェブサイト、または当ウェブサイトへリンクを張っている第三者のウェブサイトから取得された各種情報のご利用によって生じたいかなる損害についても責任を負いません。

・お客様がご利用になる通信環境、コンピューター環境、その他の理由により、当ウェブサイトが正常にご利用になれない場合がございます。

<三菱UFJフィナンシャル・グループ>(http://www.mufg.jp/conditions/)

1.本サイトに掲載された情報、または本サイトを利用することで生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対して、当社を含むMUFGグループ各社は一切責任を負いません。

2.本サイトの運営の中断、中止や情報の変更によって生じたいかなるトラブルおよび損失、損害に対して、当社を含むMUFGグループ各社は一切責任を負いません。

<ソフトバンクグループ>(http://www.softbank.jp/help/legalnotice/)

グループ各社は、当サイトへの情報・資料の掲載には注意を払っておりますが、掲載された情報の内容の正確性については一切保証しません。また、当サイトに掲載された情報・資料を利用、使用、ダウンロードするなどの行為に関連して生じたあらゆる損害等についても、理由の如何に関わらず、グループ各社は一切責任を負いません。

また、当サイトに掲載している情報には、グループ各社のほか第三者が提供している情報が含まれていますが、これらは皆さまの便宜のために提供しているものであり、グループ各社はその内容の正確性については一切責任を負いかねますのでご了承ください。

<KDDI>(http://www.kddi.com/terms/sitepolicy/)

当社は、細心の注意を払って当社ウェブサイトに情報を掲載しておりますが、この情報の正確性および完全性を保証するものではありません。

当社は予告なしに、当社ウェブサイトに掲載されている情報を変更することがあります。

当社およびその関連会社は、お客さまが当社ウェブサイトに含まれる情報もしくは内容をご利用されたことで直接・間接的に生じた損失に関し一切責任を負うものではありません。

とまあこんな感じです。

これらも著作物と言えるものなのでコピー&ペーストで免責事項として使用しないようにしてください(著作権侵害に該当する可能性があります)。

参考にするとしたら、多くの免責事項において

・情報の正確性などを保証するものではない

・情報は予告なしに変更、更新されることがある

・情報利用で生じた損害に一切責任を負わない

という内容が共通しています。

これらの内容を念頭に自らのウェブサイトの性質にあったものを作成するのも一つの手かもしれません。

ただし、免責事項があるからといって、必ずしも責任も免れるわけではないのはご理解いただけるものと思います。

当サイトにも免責事項を設けています。自由に利用していただいて構いませんが、自己責任でお願いします。

以上

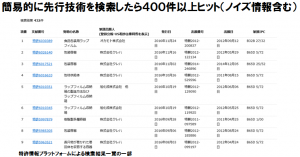

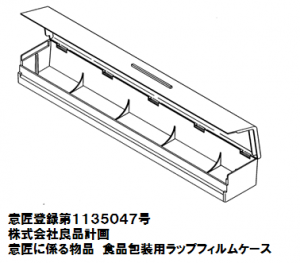

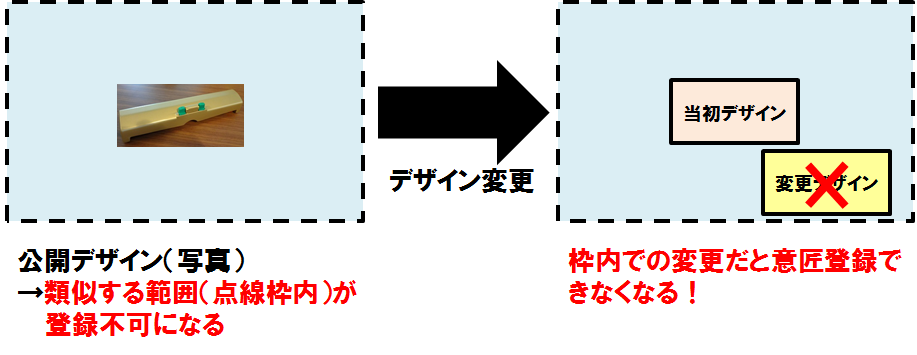

上写真のラップフィルムケース内にはラップフィルムが入っています。サ〇ンラップの紙ケースがプラスチックケースに変わったようなものです。

上写真のラップフィルムケース内にはラップフィルムが入っています。サ〇ンラップの紙ケースがプラスチックケースに変わったようなものです。 全て片手の操作ででき、刃が飛び出した状態に維持させ続けることもできます。写真では見えづらいですが、刃の中央部にフィルムがちょっとだけ顔をみせていて、その部分をさっとすくい取ることができます。

全て片手の操作ででき、刃が飛び出した状態に維持させ続けることもできます。写真では見えづらいですが、刃の中央部にフィルムがちょっとだけ顔をみせていて、その部分をさっとすくい取ることができます。

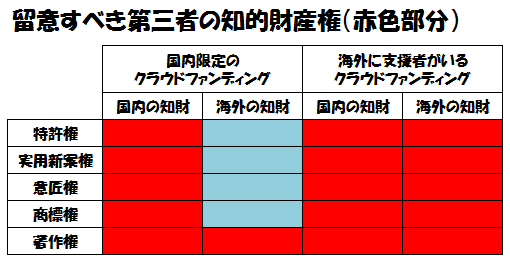

例えば、

例えば、

(ワークショップの風景)

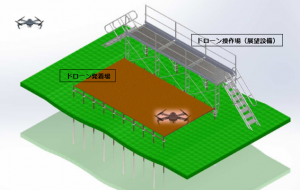

(ワークショップの風景) (イメージ図)

(イメージ図) (商品写真)

(商品写真)